2025.03.22

バナナはダイエットに向いている?ポイントや食べ方を紹介

サラダチキンは、高たんぱく・低カロリーでダイエット向きの食品としてよく知られています。スーパーやコンビニでも購入でき、手軽に入手できることも魅力の一つです。

しかし、ただサラダチキンを食事に取り入れるだけでは、なかなか理想のボディに近づけません。ダイエットを効率よく進めるためには、サラダチキンの特徴を知り、食べる量やタイミングをきちんと理解しておきましょう。

そこで今回は、身近で便利なサラダチキンをダイエットに取り入れるコツを紹介します。サラダチキンの選び方や、アレンジレシピなど、ぜひ参考にしてください。

サラダチキンがダイエット向きである理由

そもそも、サラダチキンはなぜダイエット向きといわれているのでしょうか。それは、単に高たんぱく・低カロリーというだけではなく、ダイエットに役立つ栄養素がしっかり含まれているからです。まずは、サラダチキンの栄養素について詳しく見ていきましょう。

高たんぱく・低カロリー

一般的なサラダチキンの重さは1パック110~125g程度で、カロリーは125kcal前後です。これは、ご飯1杯分(約150g)のカロリーの半分程度です。

さらに、サラダチキンに含まれるたんぱく質の量は1パック25~28g程度です。カロリーを抑えつつもたんぱく質を効率よく摂取できるという点で、サラダチキンはダイエットの強い味方といえるでしょう。

低脂質・低糖質

サラダチキンのもう一つの魅力は、低脂質・低糖質という点です。サラダチキンの脂質は1パック1.5~2.0g程度、糖質の量は0gという商品もあります。

ただし、脂質や糖質の量は味付けや加工内容によって変化するものです。購入時には成分表示をきちんとチェックするようにしてください。

ビタミンB6が豊富

サラダチキンには、ビタミンB6が豊富に含まれています。ビタミンB6はたんぱく質の代謝を促し、エネルギーの産生にも関与する重要な栄養素です。

このように、体に必要な成分を多く含むサラダチキンは、ダイエット中だけではなく普段の健康作りにも役立つ食品といえます。

サラダチキンの選び方

サラダチキンにはさまざまなタイプがあります。ここでは、製法、サイズ、味付けの3点に着目して選ぶ方法を紹介します。

製法

サラダチキンには、大きく分けて2つの製法があることをご存じでしょうか。

・鶏むね肉を味付けして蒸したタイプ

・ミンチ状にしてから味付け、再成型したタイプ

両者のおもな違いは、添加物と食感、そして味にあります。

一般的に、添加物が少なく自然な食感が味わえるのは、鶏むね肉をそのまま蒸したタイプです。しかし、商品によっては肉の中は味がついてなかったり、パサつきが気になったりすることも少なくありません。

一方、再成型タイプはしっとりとした食感で味が均一に付いているのが特徴です。形もバータイプやハンバーグ型、ソーセージ型等さまざまなタイプから選べます。

自然に近い食感を求める方は、鶏むね肉をそのまま使用しているタイプを、「鶏むね肉のパサつきが苦手」という方は、再成型タイプを選ぶとよいでしょう。

サイズ

サラダチキンの一般的なサイズは、1パック110~125g程度です。しかしこれとは別に、60~80g程度のスティックタイプも販売されています。

コストパフォーマンスを重視するなら、標準的なサイズを選ぶべきでしょう。しかし、外出先で少しだけたんぱく質を摂りたいときや、間食として食べる場合には小さいサイズのほうが便利です。

そのため、どちらか一方を選ぶのではなく、標準サイズは自宅用、小さめサイズは携帯用と使い分けてみるのもよいでしょう。

味付け

最もオーソドックスなサラダチキンはプレーン(塩味)ですが、ハーブやスモーク、レモンやカレー風味等、さまざまな味から選べるのも楽しみの一つです。

ただし、味付きのタイプを購入する際には、成分表示を細かくチェックしてください。プレーンやハーブはカロリーや添加物が少なめですが、味の濃いタイプは脂質や塩分の量が多くなりがちです。特に塩分はむくみの原因になりやすいため、1パック1.5g以下のものを選ぶようにして、1食当たりの塩分を3g以内に抑えることをおすすめします。

ダイエットにサラダチキンを取り入れるときのポイント

サラダチキンをうまく取り入れ、ダイエットを成功させるにはちょっとしたコツが必要です。具体的には、以下の点に注意してみてください。

食べるタイミング

運動をしている場合は、運動後にサラダチキンを食べるのがおすすめです。一方、ダイエット中のたんぱく質不足が心配な場合は、普段の食事と一緒にサラダチキンを食べるようにしましょう。

特に夕食にサラダチキンを取り入れると、摂取カロリーが抑えられるためカロリーコントロールがしやすくなります。また、寝る前にたんぱく質を摂取しておくと、寝ている間に筋肉が作られて基礎代謝アップが期待できるため、痩せやすい体作りにも効果的です。

食べる量

一日に摂取すべきたんぱく質量は体重1kgあたり1gが目安のため、これを基準としてサラダチキンの量を決めましょう。

前述の通り、標準サイズのサラダチキンに含まれるたんぱく質の量は1パック25~28g程度です。

カロリーオーバーや、塩分の過剰摂取も考慮すると、一日に食べるサラダチキンの量は標準サイズ2パックまでとするべきでしょう。

一緒に食べたい食品

たんぱく質の摂取量が増えると、より多くのビタミンB6を必要とします。そのため、より効率よくたんぱく質を利用するためには、大豆や玄米等ビタミンB6が豊富な食品と一緒に食べるのがおすすめです。

ビタミンB6は、パプリカやかいわれ大根、モロヘイヤ、ブロッコリーといった野菜類にも多く含まれているため、サラダチキンと一緒にサラダにして食べるのもよいでしょう。

サラダチキン以外の食品も食べる

サラダチキンだけの食生活では、栄養バランスが偏ります。サラダチキンには糖質や脂質がわずかしか含まれておらず、鉄分やビタミンも十分とは言えません。足りない栄養素は他の食品で積極的に摂るようにしてください。

ただし、食べ過ぎには要注意です。栄養だけではなくカロリーにも気を付け、食事内容をコントロールしましょう。

飽きずに食べられるサラダチキンのアレンジレシピ

サラダチキンがダイエットによいといっても、毎日同じ味の繰り返しでは飽きてしまうでしょう。そこで、少しの工夫でいつものサラダチキンがさらにおいしくなる、簡単アレンジレシピを2つ紹介します。

サラダチキンと大豆のサラダ

1つ目は、サラダチキンとビタミンB6を豊富に含む大豆を使用したサラダです。蒸し大豆は、パウチや缶詰のものを用意してください。

・材料(1人分)

サラダチキン(プレーン):1パック

好みのカット野菜:1/2袋

蒸し大豆:25g

好みのドレッシング:適量

・作り方

1.サラダチキンは一口大に切る

2.サラダチキンとカット野菜を合わせる

3.サラダチキンとカット野菜に、蒸し大豆を加える

4.器に盛り、適量のドレッシングをかけてよく混ぜ合わせたら完成

余った蒸し大豆は、ほぐしたサラダチキンや人参、大根等と一緒にみそ汁に入れるのがおすすめです。

ねぎだれサラダチキン

次は、代謝の促進に役立つねぎとにんにくを使用するレシピを紹介します。

・材料(1人分)

サラダチキン(プレーンまたはレモン):1パック

ねぎ:20g

ごま油:小さじ1杯

おろしにんにく:小さじ1杯

ブラックペッパー:適量

・作り方

1.サラダチキンは食べやすい大きさに切っておく

2.ねぎをみじん切りにして、ごま油、おろしにんにく、ブラックペッパーと一緒に混ぜ合わせる

3.器にサラダチキンを盛り、2のねぎだれをかけたら完成

おろしにんにくは、チューブタイプを使用すると便利です。

まとめ

調理の手間が少なく、手に入りやすいサラダチキンはダイエットのサポート食品としてとても優れています。毎日の食生活のなかに上手に取り入れ、楽しみながらダイエットの成功を目指しましょう。

モチベーションアップのためにジムやエステの利用も考えたいものですが、パーソナルジムの利用や高級エステサロンでの施術はあまりお手頃とはいえません。しかし、BODY ARCHIならお手頃な月額利用料だけで、エステマシン「フォースカッター」が使い放題です。

「フォースカッター」は、「エステティック業界ベストアイテム」の「痩身部門」大賞を2年連続で受賞した多機能マシンです。

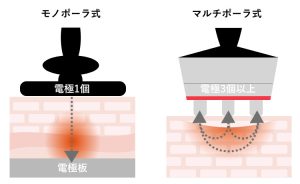

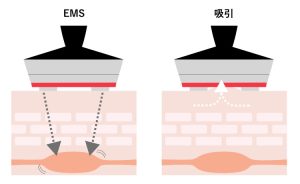

搭載されている4つの最先端テクノロジーの一つ、Wラジオ波は脂肪の深い層・浅い層の両方に働きかけ、お腹や太もも等気になる部分にしっかりアプローチできます。さらに、EMSで筋肉を刺激し、特殊ヘッドの吸引作用を活用すれば、理想のボディラインの実現も夢ではありません。

BODY ARCHIはセルフエステなので、気になる部分に特化して施術するのもボディ全体を整えていくのも思いのまま、施術部位を決めるのはあなた自身です。

現在、BODY ARCHIでは手ぶらで参加できる初回無料体験を実施中です。「フォースカッターの効果を体感したい」「セルフエステは初めてだから心配」という方は、ぜひご利用ください。初回体験で、ほとんどの方がフォースカッターの効果を実感しています。

無料の初回体験の詳細はこちら

▼更に関連記事を読みたい方におすすめ▼

ダイエット中に夜食を食べる際のポイントとは?おすすめ食材、NG食品も紹介

監修者

河村 優子

(かわむら ゆうこ)

アンチエイジングをコンセプトに体の中と外から痩身、美容皮膚科をはじめとする様々な治療に取り組む医師。海外の再生医療を積極的に取り入れて、肌質改善などの治療を行ってきたことから、対症療法にとどまらない先端の統合医療を提供している。

保有資格:

・日本抗加齢医学会専門医

・日本麻酔科学会専門医

・日本レーザー医学会認定医 ほか